Cultura/ Contracultura/Debates

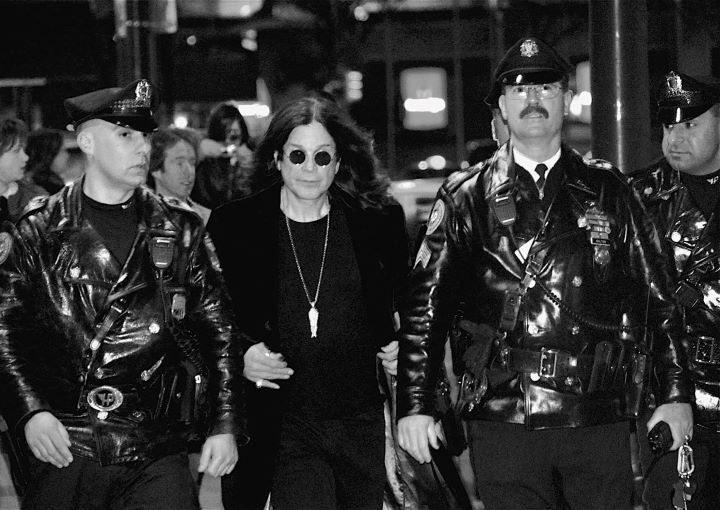

La reciente muerte de Ozzy Osbourne —el otrora Príncipe de las Tinieblas— ha despertado una ola de homenajes en la cultura rock global. Para muchos, fue una leyenda, el padre del heavy metal, una figura irreverente y a la vez icónica de la contracultura anglosajona. Pero su vida no puede analizarse sólo como una trayectoria musical. Es, también, el ejemplo nítido de cómo la conciencia de clase puede degradarse cuando se asciende en la pirámide social, hasta llegar a convertirse —incluso sin quererlo— en un instrumento de la cultura dominante cuando el origen obrero se disuelve en el confort de la pequeña burguesía acomodada del espectáculo.

Criado en Birmingham, cuna industrial del proletariado británico, hijo de dos obreros industriales de la ciudad, donde en sus anécdotas cuenta que «Éramos tan pobres que mi madre tenía que cortar las barras de jabón por la mitad para que duraran más.», Osbourne encarnó inicialmente una expresión cultural auténtica de la rabia de clase. Black Sabbath, banda formada en 1968, surgió no como una mera operación comercial sino como una reacción auténtica ante la desesperación de la clase trabajadora en la caida del «Estado de bienestar» britanico es decir, ante el desempleo, la guerra de Vietnam, la desindustrialización y la miseria cotidiana. Sus letras iniciales —llenas de horror existencial, crítica social y un oscuro fatalismo— eran, en última instancia, una forma deformada pero real de expresar la angustia de una juventud proletaria sin futuro. El heavy metal, con sus riffs pesados y sus letras apocalípticas, fue en ese entonces un grito de desesperación de los hijos de los obreros británicos.

Pero la historia de Osbourne no es solo la de un trabajador que se hace músico. Es también la de un sujeto que, al ascender socialmente por la vía de la industria cultural capitalista, fue absorbido y deformado por la lógica de esa misma clase dominante que su música parecía confrontar. La industria del espectáculo convirtió su rebeldía en mercancía, y él se dejó moldear. La figura contracultural se volvió producto; el hijo de obreros terminó como estrella de reality show, The Osbournes. El cantante que alguna vez simbolizó una crítica instintiva el orden más tarde lamentaba la la muerte de la reina Isabel II:

«I mourn with my country the passing of our greatest Queen. With a heavy heart I say it is devastating the thought of England without Queen Elizabeth II.»

(Lloro junto a mi país la pérdida de nuestra más grande reina. Con el corazón adolorido digo que es devastador pensar en una Inglaterra sin la Reina Elizabeth II.)

Estas palabras no son neutras. La monarquía británica ha sido símbolo del colonialismo, del racismo institucional y de la opresión imperialista. Lamentar su muerte desde un lugar de admiración no es una anécdota menor: es un posicionamiento ideológico. Es el llanto de quien ya no pertenece al pueblo, sino al ritual de sus amos.

En la misma línea, cuando en 2010 se le pedía que suspenda su primer concierto en Israel (Ozzfest de ese mismo año) por los bombaredeos israelies a Palestina y que en mayo de ese año se había asesinado a miembros de la flotilla de la libertad que intentó romper el bloqueo a la Franja de Gaza, él presentó su simpatía por Israel y su inacción política como una anécdota personal:

«I guess I was drunk for so many years.»

«I try to stay away from politics. They don’t understand me and I don’t understand them.»

(«Supongo que estuve borracho durante tantos años.»

«Trato de mantenerme alejado de la política. Ellos no me entienden y yo no los entiendo a ellos.»)

Mientras Gaza es bombardeada, mientras se masacra a niños y niñas palestinas, Ozzy decía «no entender» la política. Esa despolitización, que podría parecer ingenua, es profundamente funcional al orden dominante. El apoliticismo de los ídolos es el silencio que legitima la opresión.

Pero hay momentos donde la inconsciencia revela su fondo. En una entrevista reciente, habló así sobre Hitler:

«Adolf Hitler had a charisma, in a bad way, and I kind of admired him… he was a freak, he was a lunatic… but he had something about him, you know.»

(«Adolf Hitler tenía carisma, de una forma negativa, y en cierto modo lo admiraba… era un bicho raro, un lunático… pero tenía algo, ¿sabés?»)

Aunque afirma no admirarlo por sus acciones, este tipo de relativismo banaliza el horror. No es sólo un error personal, es reflejo de cómo el vaciamiento ideológico, promovido por la industria del espectáculo, puede llevar incluso a coquetear con símbolos del totalitarismo. No es casual que en el concierto de despedida de Black Sabbath incluyera a bandas como Pantera, cuyos miembros han sido asociados con posturas reaccionarias, nacionalistas blancas y hasta fascistoides, especialmente en la figura de Phil Anselmo o Disturbed, cuyo vocalista David Draiman fue abucheado porque se ha presentado fuertemente sionista, al punto de firmar misiles que se utilizarian contra los palestinos, en medio del genocidio que se comete a ese pueblo.

Este tránsito no puede entenderse simplemente como «traición personal» o decadencia moral. Es un ejemplo vivo del principio dialéctico de que el ser social determina la conciencia. A medida que Osbourne acumulaba capital, propiedades, privilegios y prestigio, su visión del mundo dejaba de ser la del explotado para alinearse con la del explotador. Su «locura» se volvió performática, su marginalidad domesticada. No es casual que Osbourne se haya mantenido al margen de toda expresión artística o política verdaderamente crítica del orden burgués en sus últimas décadas de vida, incluso callando ante las declaraciones de Sharon Osbourne (su esposa) cuando pidió que se revoque la visa estadounidense de los integrantes Kneecap (banda irlandesa) por su apoyo a Palestina en el festival Coachella.

Frente a esta realidad, no hay lugar para el sentimentalismo. La muerte de Osbourne debe servir como punto de reflexión para las y los militantes socialistas. No podemos romantizar la cultura burguesa del rock, ni idealizar a sus ídolos como si fueran eternos representantes del pueblo trabajador. La historia demuestra, una y otra vez, que el arte en el capitalismo está atravesado por la lucha de clases, y que los artistas que no rompen conscientemente con la lógica del capital son arrastrados, más tarde o más temprano, a la trinchera enemiga.

Esto no borra el impacto histórico de Black Sabbath en su primera etapa, ni niega el valor cultural que tuvo el metal como forma de expresión obrera en un contexto determinado. Pero sí impone una mirada crítica. Así como la clase obrera necesita construir sus propias organizaciones independientes —sindicatos, partidos, órganos de poder— también necesita construir su propia cultura revolucionaria. La figura de Ozzy Osbourne, en su conjunto, nos muestra el destino de quienes, nacidos del pueblo, se rinden ante los encantos del capital. No podemos romantizar ídolos que, una vez absorbidos por la clase dominante, refuerzan sus valores. No necesitamos príncipes oscuros domesticados. Necesitamos artistas que griten junto a los pueblos, no desde el palco sino desde la calle, que no rindan homenaje a la monarquía ni callen ante el sionismo.

Como decía León Trotsky: «El arte no puede salvarse a sí mismo; sólo puede ser salvado por la revolución». Que la muerte de Osbourne no sea una postal nostálgica, sino una lección viva sobre cómo el capital puede devorar incluso a sus monstruos.